古典ファイル Ⅱ

六の一 銅花器[祭器(鼎、爵、尊、觚)]

山錦木

鼎 - 獣肉を煮るための器。

爵 - 足元に火を入れて酒を温める酒器で、三脚・二柱・把手と、前方に流(飲み口)後方に尾が付く

尊 - ラッパ状に開いた口をもつ、酒を入れておくための盛酒器。

觚 - 爵で温めた酒を、飲むための器。

六の二 銅花器[爵、觚、薄端、手桶、鼎]

杜若

薄端 - 上皿の端が薄くなっており、その上皿を支える銅と足がついたもの。真と行の飾り付けにおいてのみ用いる。

手桶 – 盥・馬盥と同様に、竹のタガで巻いて締めた「輪の入りたる器」と呼ばれる。「輪の入りたる器」は床に用いてはならず、床脇すなわち違い棚の下(台目)などに置いて扱う。ただし「真の花器」である銅器や、「行の花器」である土器のもので、品格のあるものであれば、床に用いても構わないとされている。

六の三 銅花器[釣瓶、角、き、船]

山錦木、水仙、蔓梅擬、山錦木

角 - 二柱・把手のない、三脚がついた酒器。

き(たけかんむり良皿) - 穀物を盛るためのもので、両脇に大きな耳と、高台をもつ円形の器。

六の四 銅花器[不遊環双耳銅花入、龍耳胡銅花入、古銅花入、龍耳唐銅花入、遊環獅子耳銅花入]

柿、百合、すすき、桔梗、ななかまど、菊、石化柳、りんどう、かりん、菊

六の五 銅花器[唐銅水盤、鍵耳唐銅花入、黄銅薄端、双耳青銅花入、三脚象足銅花入]

杜若、ほととぎす、エニシダ、菊、葉蘭、女郎花

六の六 銅花器[雪月花]

蔓梅擬、野路菊

「雪月花」は、冬の雪、秋の月、春の花と四季の美を指す言葉である。釣り手を雪に、そして丸い水盤を満月に見立て、雪・月・花という自然の美に想いを通わせて、花を挿ける。

六の七 銅花器[水鉢]

松、梅、百合

六の八 銅花器[広口]、竹花入

松(内用)、葉蘭(内用)、杜若、垂れ桜、熊谷草

七の一 竹花入[鶴五色:真鶴、立鶴、仙鶴、立鶴、真鶴]

葉蘭(葉、出生葉)

七の二 竹花入[鶴五色:立鶴、真鶴、真鶴、立鶴、仙鶴]

葉蘭、エニシダ

七の三 竹花入[立鶴、登猿の曲、立水虎]

石化エニシダ、秋明菊、錦木、さんきらい(別名:サルトリイバラ)、石化エニシダ

立鶴 - 真鶴が、両足を伸ばして立っている姿をあらわす。

登猿の曲 -樹木を登っていく猿の姿を想わす「登猿」の変化で、中段にも花を挿けることができるようになっている。

立水虎 -水虎(河童)が、両足で立っている姿をあらわす。

七の四 竹花入[登猿の曲]

行李柳、野茨の実、馬酔木

七の五 竹花入[鶴、天つ空、亀]

どうだんつつじ、萩、水引草、眉刷万年青

天つ空 – 扇を開いたときのように、天上に広がった空の美しさを見立てたもの。竹筒の上部に扇子を飾り付けることができ、中段が「日」「月」にくり抜かれ、「相生」形の下筒に花を挿ける。

七の六 竹花入[天の原]

どうだんつつじ、金水引、深山南天、庭ななかまど(珍至梅)、姫ひおうぎ

天の原 – 天上界に通じるかのように、広がった空の美しさを見立てたもの。中段が「日」「月」にくり抜かれ「相生」形となっている、三重の竹花入である。

七の七 竹花入[立鶴、真鶴、立水虎]

錦木、秋海棠、雁金草、ハンカチの木、石榴、蓮

七の八 竹花入[亀、鶴、氷柱、連貫、稲塚]

杜若、葉蘭、エニシダ、杜若、すすき、なでしこ

連貫 – 長い竹筒の下部をくり抜いて、そこに短い筒が入り込むようにしたもので、竹筒二本でもって一つとした花入。節は長い筒に一つ、短い筒に一つと、それぞれ合わせて二つであるが、節は「二本にて三つあるべし」とされている。つまり、二つの筒が重なるところを節と捉えるのである。

稲塚 – 刈り取った稲を乾燥させるために、積み上げておく稲塚を見立てたもので、竹の根の部分で作った花入。

七の九 竹花入[氷柱]

行李柳

氷柱 – 氷のしずくが凍って、軒先などに垂れ下がった氷柱を見立てた花入。

七の十 竹花入[窓の月]

行李柳、秋明菊

窓の月 – 中段を「月」と、少し開けた「窓」にくり抜いた、二重の竹花入。

七の十一 竹花入[二重櫓]

斑入り立ち柏槇(三光杉)、蔓梅擬

二重櫓 - 弓を射たり遠方を見渡すのに、材木を高く組んだ櫓であるを見立てた花入。

七の十二 竹花入[曲 二重櫓]

松

七の十三 竹花入[ごま竹、亀甲竹、真竹、すす竹、しゅみ竹]

伽羅木、葉蘭、エニシダ、りんどう、行李柳、錦木

七の十四 竹花入[立鶴(しゅみ竹)]

白沙村荘 倚翠亭 床の間 葉蘭(葉、出生葉)

七の十五 竹花入[真鶴(しゅみ竹)]

日光山輪王寺 床の間 行李柳

七の十六 竹花入[三重竹花入(しゅみ竹)]

談山神社 拝殿(朱塗舞台造)回廊 吊り花

七の十七 竹花入[七重]

談山神社 本殿(三間社隅木入春日造) 枝垂柳、松、菊、りんどう

七の十八 竹花入[七重]

談山神社 木造十三重塔 貝塚伊吹

八の一 陶花器[瓦(土器)瓦(彩釉陶器 - 三彩)犀(彩釉陶器 - 緑釉)花車(灰釉陶器 - 白薩摩焼)]

ちがや(茅)、なでしこ、桜たで、女郎花、酔芙蓉

八の十 漆花器[蒔絵鼓胴 – つづみの胴]

水仙(控流し)

九の一 五重打ち抜き

這柏槇(別名:そなれ)、牡丹

九の二 五重打ち抜き

這柏槇(別名:そなれ)、嵯峨菊

九の三 五重打ち抜き

山桜、杜若

九の四 五重打ち抜き

山錦木、てっせん

九の五 五重打ち抜き

櫨、這柏槇(別名:そなれ)、嵯峨菊

九の六 五重打ち抜き

櫨、貝塚伊吹、菊

九の七 五重打ち抜き

山吹

九の八 五重打ち抜き、三重

這柏槇(別名:そなれ)、伽羅木、菊

九の九 五重打ち抜き、三重打ち抜き

錦木、山錦木、貝塚伊吹、山錦木、這柏槇(別名そなれ)、百合、りんどう

十の一 山野草

五重(真竹)・広口(青白磁)

山錦木、山野草

十の二 山野草

広口(青白磁)

杜若、蓮、梅ばち草、藤袴、八角蓮、みみかき草、大文字草、水芭蕉の出生、大吊花、白玉ほしくさ、ハンカチの木、とりかぶと(花・実)、四季咲き山吹草

十の三 山野草

五重(真竹)・広口(青銅)

藤、山吹、姫ひおうぎ、花蘇芳、花菖蒲、姫しゃが、春りんどう、鈴蘭、貝母、山吹草、菊咲き一華、宝鐸草

十の四 山野草

曲五重(真竹)・広口(白磁)

枝垂れ桜、どうだんつつじ、山吹、杜若、貝母、八角蓮、福寿草、おだまき、石蕗、勿忘草、姫やぶこうじ、キバナカタクリ、卯の花、サクラソウ、ミスミソウ、クモマソウ

十の五 山野草

広口(白磁)

(大輪)ねじばな、シンフォリカリポス、梅もどき、シダ、数珠玉、大文字草(白、ピンク)、銀香梅の実、えのころ草、ほととぎす、嵯峨菊、コバノランタナ(黄)、水引草(白)、アスター(赤)、露草、ルリマツリモドキ(ブルーサファイア)、下野(しもつけ)、黒ほしくさ

十の六 山野草

広口(白磁)

どうだんつつじ、真弓(実)、ナンバンギセル、花らっきょう、屋久島すすき、利休草、けいびあやめ、りんどう、キレンゲショウマ

十一の一 臥竜梅

盥(熊野)

梅(古木、若枝、ズワエ) LectureⅢ-7

臥竜梅は、江戸本庄亀井戸村にあった梅のことで、そのむかし水戸の徳川光圀公が、竜が臥しているようなこの梅の姿を「臥竜梅」と名付けたとものと言われている。この臥竜梅は、幹が地にわだかまり、その枝は垂れて地につき、そこからまた根を生じるような強い勢いのあるものである。 この臥竜梅を挿けるときは、先ず竜の臥したる如き曲のある大きな古木を横姿にして、五徳などで留めて広口の向こうの隅より手前の隅へと振り出して、水をまたいで土に潜っていくようにして用いる。そしてまた、その土より再び立ち伸びた幹を、別の枝でもって挿けるのである。この先の枝は、立ち上がるように挿けてもよいし、また再び土に進む勢いのあるように揉めて使ってもよい。 古木の根元である留のほうを竜の頭に、土より新たに生じた枝のほうを竜の尻尾に見立てるわけだが、この臥竜梅の大木が土に潜っていく様に、竜が臥しているかごとき勢いを見て取ることができる。また、強い勢いのある小枝を使って、竜の四肢や爪を現し、さらに梅の若枝(ヅアイ)を使って臥竜梅の勢いを強めたりとする。 この臥竜梅は、砂利留めにしたり、また飾り石を使って、大広口もしくは大小の広口二個を斜めに置き合わせて挿ける。万年青、水仙、福寿草など応合いの草花を、これに添えて挿けても構わない。 以上、梅の景色挿けとして、南性の梅、北性の梅、臥竜梅の三つの挿け方が伝書に記されているが、その他の梅の景色挿けとして、最後にいくつか挙げることとする。先ず「霞中の梅」は、早春にかかる霞を通して、これから咲く梅の香を感じるような心でもって、春分に白梅を挿けたものである。次に「凌雲梅」は、梅が雲を貫くように立ち上がった姿を移しとったもので、若枝であるズアエを三本特に高くして挿けたものである。また「雪中の梅」は、春を待たずに雪の中に先がけて咲く、梅の力強い姿を現したもので、雪割り草とも呼ばれる水仙をこれに応合って挿けたものである。

十一の二 水潜り

広口(銅)

赤芽柳、ほととぎす LectureⅢ-6

取り合わせや配合が良く、美しく調和する様を例えるものとして、「梅に鶯」「竹に虎」「竹に雀」「牡丹に唐獅子」「紅葉に鹿」という言葉があるが、猫といえばすぐに猫が玉を取る姿を思い浮かべる。 先ず、「猫柳玉取り」の挿け方として以下に述べる。猫柳の穂の銀毛は、猫の姿を思い出させる。この猫柳に玉を取って挿けるわけだが、この玉は体の後に体添の枝でもって玉の姿を備えるのが一般的である。しかしまた、用の下や留の下に取っても構わないともされている。 勢いよく伸びる出生をもつ猫柳は、伸びすぎた枝先が何かのはずみで下に垂れて、玉の姿が出来ることがある。この風情を移しとった挿け方である。この玉は大きすぎても、小さすぎても調和はなく、花の姿全体から見て玉の大きさを定めるものである。また柳の線の美しさを引き出すことに重点をおき、その応合いの花として添えるとすれば、葉物か草花に限られる。 次に、「猫柳水潜り」の挿け方として以下に述べる。川などの水辺に生じる猫柳の枝が長く伸びたり、また倒れたりして水中に潜って水に流される。そして、その枝先が再び水面に伸び上がる様を移しとった挿け方を「猫柳水潜り」という。 このとき花器は広口を用いて、水を現す黒い砂利と、陸を現す白い砂利を使って水陸を分ける。縦に川をとれば急流、また横にとれば緩やかな川の流れを表現できる。この陸を現す白石のところに、猫柳を用流しや留流しにして挿ける。そして、この流しの枝が水中を潜って、再びその枝先が水上に立ち上がってくる姿を表現するものである。このとき柳の枝を自然に水に潜らせ、またその立ち上がった枝先にも、自然の美を備えることが大切である。さらに水中のところへ、冬咲きの杜若などを応合ったり、また猫柳の根元に陸草や草物を応合って挿けたりとする。

十一の三 水潜り

竹花入(相生 - 浅江)、花台(流れ巻き足)

錦木、行李柳、アケボノソウ LectureⅢ-6

十一の四 桜散り残りたる景色

桜 LectureⅢ-12

花器は台付きの広口を使い、三才または陰陽二石の飾り石をする。先ず飾り石の定法である天石のところへ、洞のある古木を使って古木扱いにして立ち姿に挿ける。このときの姿は、老樹の桜が自然にして、久しい時の流れを感じさせるような趣でもって、実の姿で挿ける。桜の古木がなければ、他の洞のある古木を用いてもよいが、このとき桜の皮を外したものを巻いて、桜の老幹の感じを作り出す必要がある。 次に、この古木の洞の中に、花が九輪ばかり付いた桜の枝を挿ける。日の当りの悪い洞の中では開花も遅れ、また風雨にさらされることもないので花が散るのも遅くなる。この桜を「花留桜」といい、散り残った桜の花をここに表現するものである。また九輪の花のついたものを使うのは、九は地の数であることに因る。大地の恵みのもとで、実の姿として桜が散り残った風情を現すのである。この「花留桜」以外には花を使うことなく、花の過ぎた姿の桜だけを使って挿ける。この洞を使って古木扱いをするところの、天石に挿ける大株の桜は、「実」にして「体」であるといえる。 そして、この大株の桜と谷間を分けて、若枝を横姿にして地石のところへ小株でもって挿ける。この若枝には花が程よく散り残ったものを使って挿ける。日当たりが悪いために咲き始めるのが遅く、そのぶん散るのも遅れた谷間に咲く桜を移しとるものである。この横姿に挿ける桜は法格を正しく守って挿け、すなわち「虚」にして「用」であるといえる。 実の扱いをする天石の花と、虚の扱いをする地石の花を広口のもとに移しとり桜散り残りたる景色を現す。すなわち、これは虚実等分・体用の挿け方である。そして最後に、瓶中・瓶外に桜の花を程よく散らして使い、桜散り残りたる景色を風情よく移しとる。 また置花器・薄端などに挿ける時も、体に古木を使って古木扱いとし、これに花の付いた枝を姿よく応合って桜散り残りたる景色を表現する。古木に若枝を添えて使うことで、生々流転する時間の流れを己の内に感じることができよう。 桜は「千早振る神代の頃、花を挿む事の始めに花瓶に移し給いしとなん。石上古き書に見えたり、是れ試に二本にては草木花中の主にて、蔵王権化のご神木なれば、是軽々しく取り扱うことを禁ず。」とあるように、古来より桜は花の王と称せられ、また日本の国花としても尊ばれている花である。

十一の五 蓮一色

蓮の葉[立ち葉(開葉、半開葉、巻葉、朽ち葉)、浮き葉] 蓮の花[開花、莟、蓮台-蓮肉-花托、朽ち花] LectureⅢ-14

泥の中に成育する蓮であるが、そのような中にあっても泥に染まることなく清浄な姿をもつ蓮は、諸仏の座するところとされ清い花として常に尊ばれてきた。蓮の花は荷華、また蓮の葉は荷葉ともいい、荷は蓮のことを指すものである。「蓮の出生は、荷葉といって、二葉一花を生じても、一葉は浮葉となって、すなわち水上には一花一葉を生じる。」と伝書にあるように、二葉の内の一葉は浮き葉となって水上に留まり根元を守り、そしてもう一葉は花と共に空中に伸び上がって花を守る。従って水上より上に見えるのは一花一葉である。この自然界にあって、一花一葉の出生をもつものは蓮だけである。 この蓮を挿けるときには台付きの広口を用いる。先ず定法の主株のところへ、大葉一枚を挿け、これに花を一輪だけ添えて挿ける。花は開花のものであれば葉よりも高く使い、また莟であれば葉よりも低く使って挿ける。この扱いは蓮の出生に沿ったものである。 次に半開の葉と巻葉を、これに添えて姿よく挿ける。本来この葉にも花があるはずであるが、半開・巻葉の状態では花は未だ水上には生じていない状態であるものとして、この葉に対する花を挿けることはない。またそれより魚道を分けて、浮き葉を大小二枚使って挿け蓮の出生の景色を移しとる。 このように挿けた蓮の一花を愛でて、過去・現在・未来の三世というものを明らかにするのである。つまり花は現世にして、その中に莟という過去の姿があり、又その中に蓮肉つまり果肉・種子があって未来の姿を含む。この蓮の一花という現在の姿を篤と見てとり、そして目前に見ることは出来ない莟や蓮肉という過去と未来を心眼でもって感じとるのである。 このように、現世に過去・現在・未来という三世が備わっているものは蓮以外にはないといえる。開花を現在と、莟を未来と、蓮台を過去と説く者がいるが、これは誤りである。開花は開いた花の現在、そして莟は莟の現在、また蓮台は蓮台の現在である。目の前にある厳然と在るものは現在であり、心眼をもって対象の奥にまで深く眼を向けてこそ、ようやく過去や未来が見えてくるものである。時間の概念を心眼で捉えて、蓮の一花の奥に潜む過去や未来を心眼でもって感じ取る。これが未生でいうところの、蓮の三世の挿け方である。 仏の教えは平等を説き、よって過去・現在・未来を問わず天地万物というものは時空・方位・大小・多少に関わらないものであって、また極楽浄土には過去・現在・未来の区別がない。時空を超越した姿を持つとされる蓮は、浄土の世界を象徴した花ともなっている。そしてそこでは観音様が蓮の花を持って出迎え、それぞれの魂は蓮の中に生れおちる。一人一人の罪業や善根により、この蓮の花が開く期間の長短が異なるともいわれている。 未生流の「体」は、天地の間にあって動かない万物一体の体である。そして「用」は四時に移り変わり千変万化して、また一なる体に帰っていく働きである。この体つまり万物の根元である「太極」が生じる前にあった「未生以前」の理を知り、草木を愛するこころを知る。未生流挿花は単に花を美しく挿けるだけのものではない。万物の根元にある最も大切なものは何かと模索する事、そしてまたそれを感じることに、花を挿ける意味があるといえよう。

十一の六 蓮-河骨-杜若-芦-沢瀉 五種

飾り石[五石(天石、地石、人石、陰石、陽石)] 蓮、河骨、杜若、芦、沢瀉 LectureⅢ-27

十一の七 山吹玉川の景色

山吹 LectureⅢ-1

この玉川は、山城の国の井手(現在の京都府綴喜郡井手町)にある、木津川に流れ込む小川のことである。奈良時代、この井手の地は橘諸兄の管轄地で別荘があった。そして諸兄は井手の左大臣と呼ばれていた。この井手の玉川は、どうしたわけか水量が乏しく、そのため水無川とも呼ばれていた。そこで諸兄は井手の玉川から庭に水を引き入れて、一面に山吹を植えた。それが玉川をはじめ、井手の邑に咲き誇るようになったので、いつしか山吹は井手の枕詞となり、多くの歌に詠われたものである。また、藤原俊成が新古今集で詠んだ「駒とめてなほ水かはん山吹の花の露そふ井手の玉川」という歌が有名である。 山吹玉川の景色は、この美しく流れる玉川に咲く山吹の情景を、広口に移しとったものである。水を現す黒の石と、陸を現す白の石を使い、流れの急な小川を表現するために、川を表現する黒の石は斜めに取る。そして、蛇籠(じゃかご)を二つ三つ用いて花を留める。蛇籠とは、丸く細長く粗く編んだ籠の中に、砕いた石などを詰めて、河川の護岸や水を防ぐものとして使われるものである。花留としての蛇籠は、中に砂や石を詰めて花を留めて使う。この花留の蛇籠の寸法は、長さ九寸・差し渡し三寸六分の大きいもの、長さ八寸・差し渡し二寸八分の中のもの、また長さ七寸二分・差し渡し二寸四分の小さなものと三種類あり、それぞれ広口に合わせて用いる。 山吹の花は、立姿と横姿を二株・三株・五株と広口の大きさに准じて挿けていく。立姿の主株は広口の定法のところ、すなわち天地人の天石に位置するところに挿ける。また一方、横姿の株は人石に位置するところに挿ける。この山吹は、枝が横に広がる出生をもつ。そこで、立姿として程よい山吹の枝を見立て、自然の枝を生かしながら風流に挿けることが大切である。玉川の水の流れに咲く山吹の美しさを愛すこころでもって挿けるものである。また水揚げの悪い山吹を挿けるにあたって、その根元にアルカリ性のみょうばんを擦りつけたり、酸性の酒に浸す等すると水揚げの効果がある。 この井出の玉川をはじめとして、歌枕としてよく詠まれる玉川には六つあり、あわせて六玉川とされている。三島の玉川・井出の玉川・野田の玉川・野路の玉川・調布の玉川・高野の玉川の六つで、それぞれの玉川の特徴を現した和歌や浮世絵がある。以下に詳細を述べる。 三島の玉川は、摂津国の玉川、現在の大阪府摂津市三島にある川で、別名「砧の玉川」と呼ばれている。「砧」とは布を柔らかくするときに使う木の台の事であり、浮世絵として、河畔で砧をうつ女性などが描かれている。また「見渡せば 浪の柵 かけてけり 卯の花咲ける 玉川の里」(後拾遺集)、「松の風 音だに秋は 寂しきに 衣うつなり 玉川の里」(千載集・源俊頼)のように、卯の花や衣を打つ様子が詠まれた歌が多く残っている。 井出の玉川は先ほども述べたが、山城の国の玉川、現在の京都府綴喜郡井出町を流れる川である。山吹の名所であり、浮世絵にも、山吹の咲く浅流を乗馬する様子などが描かれた。「駒とめて なほ水飼はむ 山吹の 花の露添ふ 井出の玉川」(新古今集・藤原俊成)「かはづなく 井出の山吹 ちりにけり 花のさかりに あはましものを」(古今集・読人不知)の歌などが詠まれている。 野田の玉川は、陸前国の玉川、現在の宮城県宮城郡母子川の末流で、別名「千鳥の玉川」と呼ばれている。砂浜を飛ぶ千鳥の群れなどが浮世絵に描かれている。「夕されば 潮風こして みちのくの 野田の玉川 千鳥鳴くなり」(新古今集・能因法師)と、絵と同様に、千鳥や潮風がよく詠まれた。 野路の玉川は、近江国の玉川、現在の滋賀県草津市野路にあり、琵琶湖にそそぐ小川で、別名「萩の玉川」と呼ばれ旅人たちの憩いの場だったと言われている。萩の花の咲く川に、月を投影した様子などが浮世絵に描かれた。「明日も来む 野路の玉川 萩こえて 色なる波に 月宿りけり」(千載集・藤原俊成)など、萩の花を詠んだ歌が多い。 調布の玉川は、武蔵国の玉川、現在の東京都調布市の多摩川である。綿織物の名産地で、女性が河畔で布さらしをしている様子などがよく描かれている。「たづくりや さらす垣根の 朝露を つらぬきとめぬ 玉川の里」(拾遺愚草・藤原定家)「多摩河に 晒す手作り さらさらに 何ぞこの子の ここだかなしき」(万葉集・東歌)等の歌が詠まれた。この歌の中の「手作り(たづくり)」とは、綿で織った布のことで、それを川にさらしている様子が詠まれたものが多い。 高野の玉川は、紀伊国の多摩川、現在の和歌山県奥院大使廟畔の小流である。また、死者生前の罪業を払う、流れ灌頂が行われる川である。浮世絵としては高野山中の渓流などが描かれている。また「わすれても 汲みやしつらむ 旅人の 高野の奥の 玉川の水」(風雅集・伝弘法大師)の歌が詠まれている。

十一の八 芒 三種

すすき(真麻穂、真蘇穂、政穂) LectureⅢ-20

芒に三種の挿け方の伝がある。花が白色で、穂の丈が一尺位と長く成長し、花の開いたシロススキを真麻穂(ますほ)の芒という。そして花が赤色で、穂の丈が一尺位のムラサキススキを真蘇穂(まそほ)という。また花が白色で穂の丈が五寸くらいの、未成長で花の開かない頃のシロススキを政穂(まさほ)という。この真麻穂・真蘇穂・政穂の三種の芒を使う挿け方である。 体に真麻穂(ますほ)、用に真蘇穂(まそほ)、そして留に政穂(まさほ)の芒を挿け、体の後添の位置にシロススキを円状に曲げて真麻穂と政穂で「月の座」をとる。この月の座とは月の形を表現するものではなく、そこに月を迎える場所を設けるものである。よって、月見の花として月を迎える心持ちでもって、この月の座をとるのである。 この芒三種は清く澄みわたった明月の時に挿ける花である。特に秋の季節、旧暦七・八・九月の中間にあたる八月の満月は、仲秋の名月として月見の好時節である。またこの月の座は月のない夜にはつけてはならない。 挿け方として、体に三本・用に二本・留に二本・月の座に二本と、合計九本程度使って挿ける。また穂についた生来の葉は大きすぎて風情がないので、穂のある茎を葉のある茎から切り離して適宜に組み合わせて使う。長すぎる穂は穂先をつまんで先を指で引きちぎると穂が短くなり自然にみえて、垂れ下がった穂も立ち上がる。葉は葉先のたれ下がったものは、その葉先を斜に鋏でそぎ上げる。芒の葉は二方向に出るので、方向が悪い時には、葉のさやの部分を指先で回して、葉先を思う方向に回すことができる。これを回し葉という。 月の座は葉でとる方法と、また穂でとる方法とがある。葉は自然に変曲して月の姿になっており簡単に月の座をとることが出来るが、いっぽう穂は曲げようと思ってもなかなか思うようにはいかない。先ず葉でとる方法として、体の後添あたりに軸付の葉があればよいが、なければ他の軸付の葉をひとつ体の後に添え、大きくひらりと後に下げて使う。次に、体の後の控えの位置に、真麻穂・政穂を大小各一本づつを添えて、この穂と上の葉とでもって月の座をこしらえる。 穂でとる方法としては、体の後添あたりに真麻穂を挿け、その長い穂をひらりと後に下げる。そして次に控の位置に短い穂である政穂を挿け、これを上に立ち上げて使う。穂を自由に曲げるために前日より、のりなどで穂をかためておくと曲をうまく作ることができる。 花の水揚げとしては、酢につけた後に火で焼く、また酢につけた後に深水に入れるなどの方法がある。この芒三種を挿ける時には、寸渡や薄端などの置物を見合わせて用い、必ず花台に載せて挿けるものである。

十一の九 牡丹「獅子隠れ」「花隠し」「爪隠し」

牡丹 LectureⅢ-22

中国では百花王として、牡丹に勝る花はないとされている。また、菊・芍薬と共に三佳品のひとつにも数えられている。 この牡丹の挿け方であるが、「獅子隠れ」「花隠し」「爪隠し」の役葉を使う。「梅に鶯」「竹に虎」「牡丹に唐獅子」などと調和する様がいくつも例えられているが、葉が密生する牡丹の陰には、獅子が潜んでいることを想わせるように、「獅子隠れ」「花隠し」「爪隠し」の葉を使うのである。 先ず、用に勢いのある葉を「獅子隠れ」として数多く使って挿ける。この密生する葉の陰に、獅子が隠れているかのような様をもってして挿けるのである。そして用には、満開の花を、葉に載るようにして挿ける。 次に南天の木など、黒ずんだ幹をもつ黒木を長短に二本使って、その黒木に添わして半開の花を体に使って挿ける。この花についた葉を「花隠し」という。花隠しは獅子の象徴である鼻を隠すに掛けたものであり、この体の辺りに獅子の顔が見え隠れするような様を持たせるのである。 また留には蕾を挿けて、切葉をたくさん使う。この小さく切った切葉を「爪隠し」といい、獅子が爪をしのばせているような様を表現するのである。 用に満開、体に半開、そして留に莟を用いるのは、自然の陽の気が、用から体そして留の順に巡っていくという原理原則を現すものである。 この牡丹には、薄端、広口、また特に手附の大籠がよく合うとされている。また牡丹は、四・五月頃に咲く「春牡丹」が一般的だが、八月頃より咲く「冬牡丹」がある。これを別名で寒牡丹ともいい、花・葉ともに艶しく、花の軸が短いので扱いは難しい。この冬牡丹の挿け方も、春牡丹のそれと同様である。

十一の十 遠山霞

ななかまど、なでしこ LectureⅢ-3

微細な水滴が空中に浮遊して空がぼんやりして、遠方がはっきりと見えなくなる春の現象のことを霞(かすみ)という。またそのような秋の現象のことを霧という。この霞は、穏やかな春の日の明け方や夕方ごろによく生じる。 この遠山霞は、霞が遠方の山々に帯状にかかって、雲のように見える景色を移しとったものであり、よって春に挿けるものである。二重切もしくは三重切の花器を使い、上口には草花を挿け、下口には木物を上口の花よりも高く挿ける。 先ず、上口に挿ける草花は、山の上に咲く草花を山の下より見上げたものとして、遠くかすんだ景色を現すように、花や葉が明白に分かりにくい「霞花」の風情で挿けるものである。小菊などを上口に挿ける時は、この「霞花」の風情で、小さく切り葉にした葉を主体にして、莟・半開のものがちらちらと見え隠れするように挿ける。とにかく、この上口に挿ける草花は、葉が小さく、そして数もしっかりしていないような花材がふさわしい。 次に、下口に挿ける木物は、上口に挿けた草花より高く使い、霞がかかる遠山の景色を移し取って挿ける。下口に挿ける木物の留のほうは近景を、また体のほうは遠景を表現するもので、この体の懐あたりにかけて霞がたなびく風情が感じとれるようにして挿けるものである。

十一の十一 深山幽谷

杜松、錦木、ヤブサンザシ、りんどう、吾亦紅、菊、つわぶき、えのころ草、たで

十二の一 分性体[送り添]

どうだんつつじ

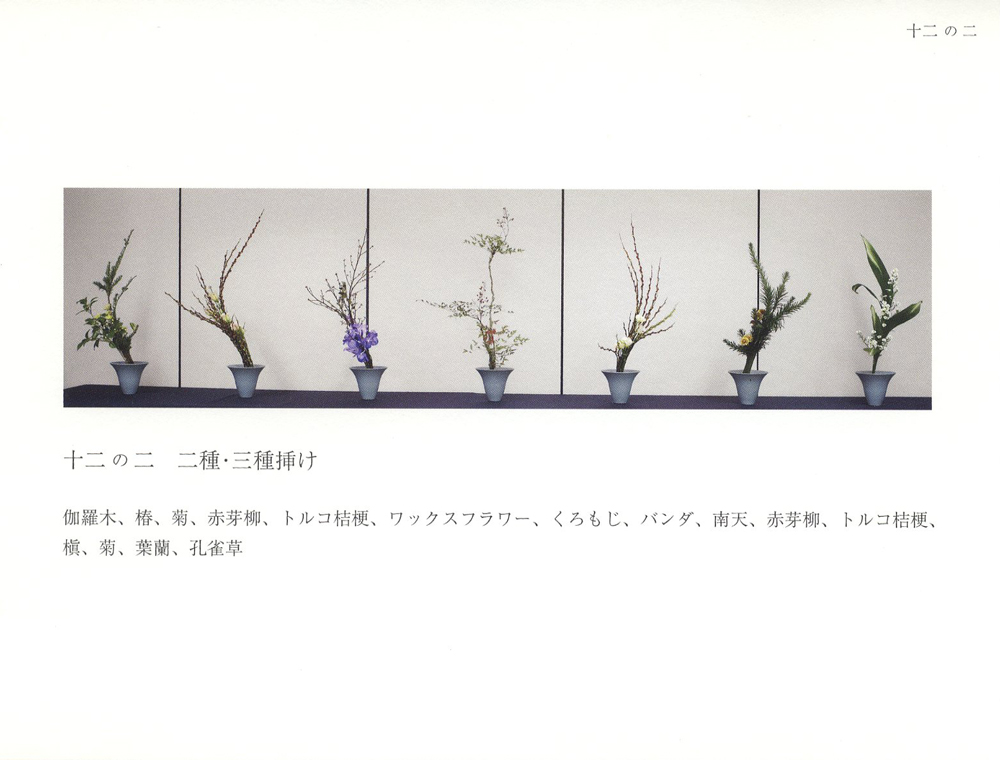

十二の二 二種・三種挿け

伽羅木、椿、菊、赤芽柳、トルコ桔梗、ワックスフラワー、くろもじ、バンダ、南天、赤芽柳、トルコ桔梗、槇、菊、葉蘭、孔雀草

十二の三 交ぜ挿け(伽羅木、蔓梅擬)

竹花入[すす竹、亀甲竹、真竹、しゅみ竹、ごま竹]

伽羅木、蔓梅擬、行李柳、芦、蓮、貝塚伊吹、なでしこ、伽羅木、蔓梅擬

十二の四 原一旋転

ぶな(熊野古道) LectureⅠ-12

「原一旋転」とは一なるものを原初にたづねて旋転する。つまり万物の一なる本質に近づくことを意味する。華道未生流を学ぶにあたっては、花を挿けることを単に目の前の慰み、表象的なものとのみ捉えるのではなく、草木の出生を理解し、その内奥にある本質とは何かを一心に考えることが肝要なのである。 草木は春夏秋冬、四時の陰陽消長、さらに寒暖の季節に応じて、五行の気を等分に受けて生じたものであるため、私心はなく天の道に正直に従うものである。この点においては、活物(生き物)の主であるとされる人よりも優れているということができる。よって、この天地自然に従って生じた草木を伐って神仏に献じる、また大礼の際に用いるときは、東西和合・虚実等分の法格を備えて草花の姿を整えて挿けなければならない。 草木は非情無心であっても、天地より与えられた「本来の性」に従って生じるものである。この草木と深く接することで、天地自然の真なるものを感じとり、万物自然の道理、また神儒仏の三道の尊さというものを理解することができる。この意義を理解して花を愛するときに初めて、自然と本心となり、我と草木が同性になれるのだ。草木と同性になれば、すなわち神仏と同体になることができる。花を学ぶことは、無益の慰みではなく、万物の本質を追求することにつながるものである。 四方の本情に従って、草花が落花落葉し、また枯木枯葉の姿となるのを人は愛でる。花は満開となった後に散り、葉は土の色に戻って枯れ散る。このような落花落葉・枯木枯葉を挿け花として床に移すことは、もともとの「出生」の色を失い、土の如き色に変化した衰えのあるものであり、よってこれを尊客の饗応などに用いてもよいのかという疑問がある。しかしそうではないのだ。万物というものは全て土に帰るということが自然の道理であって、落花落葉・枯木枯葉の景色を愛で、この姿から何か大切なものを感じとることが肝要なのである。それ故に、「虚実和合」の法格を備えて、花葉枝の禁忌の箇所のみ取り去って、生々の気を全体に満ちさせるときは、麗しく最上のものとなる。自然が刻々と変化し、原初にたづねて旋転していく様を感じさせる草花こそ、我々が求める花ではないだろうか。

十三の一 神社また霊祠へ献華の事[元旦の花]

奉書(鶴) 若松 LectureⅣ-4e

「神社仏閣奉納の花」として、先ず「神社に奉納」する時、また能舞台等の席に花を挿ける時は、島台飾りにする。島台飾りとは、屏風で丸い囲いをし、その周りに花を並べ、四方廻って見えるようにしたものである。神前の正面を上座とし、その反対側を役席第二座、そして神前より左(陽)を第三座、また神前より右を第四座とし、このように花を配して奉納するものである。 次に「仏閣に奉納」する花としては、水陸に分けて山水に挿ける。これは、浄土と現世の二元的な状態を示すものである。床には、釈迦像などの仏の掛け物を掛けて、里の物である食べ物を供える。床に陸物の花を挿けた時には、床脇より陸草を並べ、そしてそれより先には水草を挿けて景色よく飾る。掛花器は陸草の上に、舟は水草の上に釣る。このとき、掛花器と舟は草木の取り合わせに応じて用いるものである。 また「神社また霊祠へ献花の事」として、神社、また神の霊を祭る霊祠に献花するときは、神の木と書く榊(さかき)を挿ける。神前に供える献花に対して、仏前に供える花は供花という。このとき、花器は青竹を用いて、花台は木地の真のものを使う。挿ける花は、体に七つの枝、用に五つの枝、そして留に三つの枝を備えて、不浄なものを取り除く「七五三」として、三才の格を整えるものである。榊以外としては、若松を「七五三」でもって献じても構わない。 「涅槃像に献じる花」として、釈尊の入滅の様を現した像である涅槃像に献じる花としては、糸桜に縞芭蘭をあしらって挿けたり、また糸柳に白玉椿のあしらいでもって挿ける。このとき、有情非常に至るまで、自然に憂いの意をこめ、そしていと艶しく挿けるものである。 釈尊が菩提樹の下に瞑想して、解脱したときの境地を涅槃(ニルバーナ)という。「ニルバーナ」とは「吹き消した状態」を意味し、風が燃える火を吹き消す場合のように、燃えさかる煩悩の火を智慧によって吹き消し、苦悩のなくなった状態を現すものである。煩悩の炎の吹き消された悟りの世界である「涅槃」は、静やかな安らぎの寂静である。諸行無常、諸法無我の事実を自覚することが、いわゆる涅槃寂静のすがたであると言えよう。釈迦入滅の日は二月十五日とされている。

十三の二 正月三日の花[孟春の梅]

奉書(鶯) 梅 LectureⅣ-2b

正月三日には、注連(七五三)の伝の梅を挿ける。このとき、枝は古木を二本と、そして若枝を三本と、合わせて五本使って挿ける。この花形は三才格とし、最後に水引七本を相生結びにして、以上でもって注連(七五三)の伝とするものである。 古木は親の姿を、また若枝は子の姿を意味し、親二人に子が三人生まれていくという子孫繁栄の姿を現すものである。古木の二本は偶数(陰数)で陰を、そして若枝の三本は奇数(陽数)であり陽を意味する。この合わせて五本使う梅は、陰の中より陽が芽生えていく「陰中陽」の状態であるといえる。梅の姿は一本の古木で体と用の格を備えるのがよく、留は別のもう一本の古木を使う。そして若枝の三本を、この二本の古木より生じたように見せて挿ける。 梅はその生態から交叉する枝を多くもつ、そのために体の後あたりに「女格」を一ヶ所とる。この「女格」をとるとは、女という字の姿になるように枝を交差させて挿けることをいう。ただ必ず用いなければならないというものではない。梅の出生からどうしても交叉する枝があるので、これを出生のものとしてそのままにして挿けるという考え方のものである。これは、自然という体と、花術である用が相応した姿、つまり体用相応した姿であるといえる。 また他の植物に見られないほど成長の早い、ヅアイを程よいところへ高く使って挿ける。花は、体・用・留それぞれに、開・半開・莟のものがあるように、また片寄ることのないように取り合わせる。この梅中期の正月のときの梅を「孟春の梅」といい、「南性の梅」の珍花、そして「北性の梅」の残花と合わせて「三世の梅」という。「南性の梅」と「北性の梅」は、用に開のもの・体に半開のもの・留に莟を使って、自然の陽気の移り変わりを示す。それに対して、正月の時に挿ける「孟春の梅」は、開・半開・莟と、花全体に片寄ることなく混ぜ合わせて使って挿けるものである。また「北性の梅」のときは珍花であるので、ズアイは短く低くし、留・控あたりに使う。いっぽう「南性の梅」は残花であるので、ズアイは特に長く高くし、相生から体添あたりに使って挿ける。この七五三の伝のときの「孟春の梅」は、ズアイは高くあるものの、中庸に使って挿けるものである。

十三の三 婚礼の花(高位)・誕生の花(高位)

奉書(上 : 寒雀、下 : 雀)[方形体] 松、竹、梅 LectureⅣ-3d

高位高官の御方の婚礼の際には、注連の伝の「松竹梅」を挿ける。また一般的な婚礼の際には、松と竹を二瓶にして挿けるものとされている。このとき、床には掛け物を掛けず、ただ空座にして、中央に神酒を木地の三方に載せて供する。そして神酒の左右に、明り口のほうには男蝶の銚子を、床柱のほうには女蝶の銚子を、それぞれ木地の三方に載せて飾り置く。新郎と新婦が婚礼に出る前に、男蝶女蝶の銚子の酒を三献づつ神に献じるのである。 正月元旦の花は注連の伝の若松を挿け、二日は注連の伝の伐竹を挿け、そして三日は注連の伝の梅を挿ける。正月と婚礼は両者ともに、物事の初めとして大切な節目であり、婚礼のときも正月と同様の考えでもって花を挿けるものである。「松竹梅」をひとつの器に挿けるということは、三則一に帰することを現し、これは天円地方和合の姿であるといえる。すなわち「松竹梅」という天地人「三才」の現象を、一なる本質に帰せしめるものである。 松は千年の緑を尊ぶもので、竹は万木千草に勝れて成長が早く、梅は他の花に先駆けて咲く。昔、中国の晋の武帝が、学問に親しんだ時には梅の花が咲き、学問を止めると咲かなかったという故事から、梅には好文木という名がつけられ、「三元の冠花」とし花中の君子として尊ばれた。中国では、松・竹・梅を「歳寒三友」、これに蘭を加えて「歳寒四友」、また松・竹・梅・菊に石を取り合わせて清いものの総称「五清」とした。 この松竹梅は、陽の司(松)と、陰の司(竹)と、そして三元の冠花(梅)の三つを一瓶のもとに挿け、目出度い最上のものである。よって元旦・婚礼ただし高位高官に関してのときのみ挿けるものとし、軽々しく挿けてはならないとされている。 高位高官の御方の婚礼の際の「松竹梅」の挿け方として、薄端または広口を使い、先ず中央に伐竹二本を挿ける。このとき、長い陽の竹には、三節二枝を備えて体と用の枝をとり、竹の先を大斜に伐る。一方、短い陰の竹には、二節一枝を備えて留の枝をとり、竹の先を平に伐る。このとき竹の大斜の切り口が、平の切り口と向き合うように調和して挿ける。ただし竹の節間が短いとき、陽の竹は三節二枝にこだわらず、陽数(奇数)の節と陰数(偶数)の枝とし、また陰の竹は二節一枝にこだわらず陰数(偶数)の節・陽数(奇数)の枝としてもよい。長い竹は「陽中陰」、また短い竹は「陰中陽」である。この中に腹籠の存在をみてとることができる。つまり、陽の中から陰が生じ、そして陰の中から陽が生じる。父親(陽)が強ければ女子(陰)が生じ、いっぽう母親(陰)が強ければ男子(陽)が生じるという。これは「陽中陰」・「陰中陽」の考え方に因るものである。 竹の葉の成長の状態で、葉先が二葉開いた状態のものが「魚尾」、その中葉が伸びて未だ開いていない状態が「飛雁」、その中葉が開いて三葉となった状態が「金魚尾」である。体にはこの三通りの葉があってよく、陽気を受ける用は成長した「金魚尾」を多く使い、留はその逆に「魚尾」を多く備えるものとする。 そして明かり口のほうに注連の伝の松を挿け、床柱のほうに注連の伝の梅を挿ける。竹を立姿に、松を半立姿に、梅を横姿にして、一瓶のもとに挿ける「松竹梅」の姿は方形体であるといえる。 最後に、足下には水引七本を相生結びとし、金は松のほうに、銀は梅のほうに出して使う。陽を尊ぶ慶事の時の水引のかけ方として、向かって右(陽)には水引の金・紅が、そして向かって左(陰)には水引の銀・白がくるようにする。挿け花の時の水引としては、「用金」といい、花の姿の用の下に金がくるように水引をかけることとされている。参考として、陰を尊ぶ凶事・仏時の時の水引としては、向かって右(陽)には水引の黒が、そして向かって左(陰)には水引の白がくるようにする。以上が、高位高官の御方の婚礼の際の「松竹梅」の挿け方である。 また、新婦が神聖な白無垢の姿で婚礼の盃事を終えたのち、色物の着物に着がえる「色直しの席」には、陽気なる目出度い花を十分に派手に挿けるものである。このとき垂れ物、弱き物、名の悪いもの、赤色の物を挿けてはならない。 次に、一般的な婚礼の際には、松と竹を二瓶にして、それぞれ対にして挿けるものである。明り口のほうには松を挿けて、陽を司る高御産巣日神(たかみむすびのかみ)と、陽の伊弉諾尊(いざなぎのみこと)を祭る。また床柱のほうには竹を挿けて、陰を司る神御産巣日神(かみむずびのかみ)と陰の伊弉冊尊(いざなみのみこと)を祭る。このときの花器としては、八神を現す八角の銅製のものを用い、花台は木地の真のものを使う。そして、松と竹ともに水引七本を相生結びにして、花の姿の用の下に金がくるように水引をかける。全て生あるものは、陰陽という二神によって、生じたものであるということを改めて感じることが大切である。 婚礼は子孫繁栄の基となる大事なものである。このときに改めて、人というものが生じた万始の古に遡り、古きに想いを馳せて考えるべきであろう。 古の頃は自然の気が混沌としていて、天と地というものが未だ分かれず、鶏卵の中身のように固まっておらず、ただぼんやりと何かの芽生えを含む「未生」の状態であった。やがてその中で澄んで明らかなものは、昇りたなびいて天となり、また濁ったものは、重く沈み滞って大地となった。そして、この天地の中に一物が生じて、形は芦の如く、神と化身したといわれている。 この天と地が未だ分かれていない古の頃、高天原には天御中主神(あめのみなかぬしのかみ)という宇宙創造「太極」の神が存在していた。そして後に、陽を司る高御産巣日神(たかみむずびのかみ)と、陰を司る神御産巣日神(かみむすびのかみ)という「両儀」の二神が生じて、始めて天地という陰陽が開いたものである。この「太極」と「両儀」という三柱である三神は、それぞれ独立したものとして「造化三神」と呼ばれている。この陽を司る高御産巣日神と、陰を司る神御産巣日神は陰陽和合して、その後に数多くの神が生じていく。 この天と地が生成された頃、下界は一面、原始の海に大地はその上を浮遊する雲や魚のような状態であった。その中で、天と地の狭間に葦の芽が生え、そして宇麻志阿斯訶備比古遅神(うましあしかびひこじのかみ)が生じる。この神は混沌の中からアシカビ(生命)として生まれたことを意味している。また、天之常立神(あめのとこたちのかみ)が、この宇麻志阿斯訶備比古遅神と対になって生じ、混沌の中からトコ(土)として生まれたことを現す。つまり神々や人間など、いわゆる生あるものは「泥中の葦の芽」から生まれたということができる。以上の五柱の神は、別天津神(ことあまつかみ)とし、創造神とされている。 続いて、国之常立神(くにのとこたちのかみ)、豊雲野神(とよくもののかみ)が生じる。また二神で一代の対偶神として、宇比地邇神(ういじにのかみ)・須比智邇神(すいじにのかみ)、角杙神(つのぐいのかみ)・活杙神(いくぐいのかみ)、意富斗能地神(おおとのじのかみ)・大斗乃弁神(おおとのべのかみ)、於母陀流神(おもだるのかみ)・阿夜訶志古泥神(あやかしこねのかみ)、伊邪那岐神(いざなぎのかみ)・伊邪那美命神(いざなみのかみ)の神々が生まれ、ここまでの神々のことを神世七代と言う。 神世七代の最後の一対の神である伊邪那岐神と伊邪那美神は夫婦神で、陽の伊弉諾尊(いざなぎのみこと)と、陰の伊弉冊尊(いざなみのみこと)は、天浮橋に立ち、天の沼矛を降ろして混沌なるものをかき混ぜた。すると、矛の先から滴る潮から、淤能碁呂島(おのころじま)ができた。二人はその島に天下って天御柱を建て、その天之御柱を中心にして、陽の伊弉諾尊が左旋し、陰の伊弉冊尊が右旋して、互いに合生じあうことで国が産まれたという。このように陰陽という両極なるものが作用することによって、万物が生じていったのである。そしてより、本州、四国、九州など八つの島々を生み、国生みを終えた後は、さらに風、水、海、山、草など、次々に神を生んでいく。その数は三十五神に上るといわれている。 宇宙創造の太極の神である天御中主神の一代と、陰・陽の神である神御産巣日神、高御産巣日神の二代までの三神を造化三神といい、また我が民創造の神である伊弉冊尊、陽の伊弉諾の三代までを造化三代という。 婚礼は人道一世の大礼であるので、この席の花には、松と竹をそれぞれ二瓶にして挿けるものである。竹の代々に久しく、香具山の昔を以って備え、松は千歳の永きを祝い、これに腹籠りの緑を入れて子孫長久相続の守とする。そして金銀紅白の水引七把で相生結びにして、注連の伝として陰陽の神である産巣日神を祭るのである。

十三の十 節分の花

奉書(寿留女、四垂、八垂) 柊 LectureⅣ-2e

季節の移り変る時の分かれ目、すなわち立春(新暦二月四日頃)・立夏(新暦五月六日頃)・立秋(新暦八月八日頃)・立冬(新暦十一月八日頃)の前日を節分という。そして特に立春の前日(旧暦一月十三日頃/新暦二月三日頃)を、代表して節分という。これは立春が一年のうちで始めに訪れる節分であり、この日に内外の邪鬼を払う様々な行事が行われてきたためといわれている。この立春より暦の上では春となる。 立春の節分のときには、鰯(いわし)の頭を刺した柊の枝を戸口の前に立てて、「鬼は外、福は内」と称しながら、大豆をまいて邪鬼を払った。鬼が鰯の悪臭を受けて、柊のとげに刺されて逃げていくようにしたものである。また神社では節分祭として「追儺(ついな)」や「鬼遣(おにやらい)」の行事が行なわれた。「追儺」とは、鬼を払い疫病を除く儀式のことで、鬼に扮装した者を内裏の四門をめぐって追いまわし、邪気を払うといわれる桃の木で作った矢でもって鬼を射る行事である。 この「節分の花」としては、神の木と書く榊(さかき)を挿け、これに目出度い名をもつ福寿草を添えて挿ける。福寿草は「根遣い三種」のひとつとして、生きていく上で大切な根を切ることなく、縁起のよい吉事が永久に続くという願いをこめて白い根を見せて使う。本来、挿け花は草木の花・葉・枝のみを用いて挿けるものであるが、この「根遣い」の挿け方においては、根も使って挿ける。草花の源である根を切らずに、挿け花として用いることで、永久に流転する様を現したものである。この「根遣い」する花としては、この福寿草の他に富貴草、水仙と三種類のものがある。福と寿という目出度い名をもつ福寿草、富み栄え貴い富貴草、そして清純なるものを現す水仙の三種は吉なるものであるとされている。 また榊に、春の神に奉る花として、梅を添えて挿けたりとする。寒さをしのいで一年で最も早く咲く梅は三元(上元・中元・下元)の冠花、百花の魁として位の高い花とされている。この梅を榊に添えて、立春の前日にあたる「節分の花」として挿けるのである。

十三の二十 家名続目の花・下元の花

譲り葉、万年青 LectureⅣ-3e

「家名続目」とは、戸主の隠居や死亡に伴って、長子が家名・跡目を継ぐものである。一方、「入院(じゅいん)」とは、戸主が長子に家名を譲り隠居すること、また出家することをいう。 先ず「家名続目」のときの祝いの花としては、ゆずり葉を挿ける。また、ゆずり葉に白梅などの位の高い花をあしらって挿けたりとする。ゆずり葉は、新しい葉が育成してから、古い葉が譲って落ちていく出生をもつ常磐木である。長子の成長を待って戸主である父が引退し、そして今後も家名が代々と続いていくことを願って、ゆずり葉を挿けるのである。ゆずり葉に添える梅は、他の花に先駆けて咲くものであり、この清純な白梅は古木扱いにして挿ける。古木は代々伝わるもの、そしてその古木から新しい白梅が生じていくような姿にして挿けるのである。ここに、「陰中陽」の姿が現されている。 「入院」ときの祝いの花としては、開くということを嫌い、よって開く花の類のものを使ってはならないとされている。退いた後には、潔く陰に徹するべきものとの考えからのものである。この「入院」の祝いのときは、五葉の松を一種のみ使って挿ける。松は千年の緑を尊ぶもので、古今に渡って色をもたず、また五葉の松は木火土金水という五行を現すものである。退いた後は、華やかなものを避け、太極・両儀・三才・五行と万物の辿ってきた流れを、ただただ感じ、己の内で深めていくことが大切なのである。また陰の司である竹に、実物や清浄な白い花の莟だけのものを添えて挿けることもある。このとき、実物は赤いものを使ってはならない。他の祝い事の折には、目出度い花や位の高い花などを用いて挿けるが、この「入院の花」は祝事といえども華やかに花を挿けるものではない。